中新網杭州10月8日電(鮑夢妮)點開絲巾定制小程序,“Z世代”女生汪思遠正耐心地挑選心宜主題,并不時加上幾筆DIY設計。幾秒鐘后,人工智能生成的圖案一改她對絲巾傳統風格的印象,也令其對成品多了幾分期待。

傳統制造為何吸睛年輕人?原因之一在于中國絲綢行業的首個實用圖形AI大模型的應用。擁有超過50萬花型數據庫、300多種圖像算法,其可為全球80億人每人設計10萬條絲巾不重樣。

作為該大模型的發布方之一,杭州萬事利絲綢文化股份有限公司曾有一段做代工“看別人臉色”、學別人補短板的“被動”經歷。近年來,這家老牌企業開始反向輸出新技術,掌握發展的“主動權”。

“我們要通過AIGC來探索更具想象力的發展之路,我們完全有信心在人工智能時代超越西方傳統奢侈大牌。”該企業董事長李建華說。

這亦折射著幾十年來,浙江民營經濟從“看別人”到“做自己”的轉變。

被稱為“民營經濟重要發祥地”的浙江,在四十多年前還是一個資源小省、經濟小省。隨著一批浙商勇闖改革大潮,“走遍千山萬水,想盡千方百計,說盡千言萬語,吃盡千辛萬苦”的“四千精神”應運而生,民營經濟也逐漸成為浙江發展的金名片。

但即便企業家的主觀能動性發揮到極致,囿于創新能力和市場競爭力的差距,復制、模仿、貼牌仍是浙江民營企業最初的主要生存路徑。在“什么賺錢做什么”的理念下,鮮有民營企業能夠競逐行業第一梯隊。

2003年,浙江省委提出的“八八戰略”明確要積極推進科教興省;2006年,浙江提出“到2020年成為創新型省份”的戰略目標……進入新世紀,該省的創新驅動發展進入新的歷史階段。此后十多年里,越來越多民營企業將科技創新作為立身之本,打造“人無我有”的企業發展護城河。

深耕傳統產業賽道的浙江海亮股份有限公司,今年與華為建設聯合創新實驗室,共同研發、應用和推廣全球領先的有色金屬材料行業垂直大模型,在生產指揮中心、工業智慧園區、產品研發、工藝優化等應用場景提升工業體系智能化水平。

新興賽道上,浙江民營經濟的“后起之秀”也在通過科技創新,建立自身發展優勢。

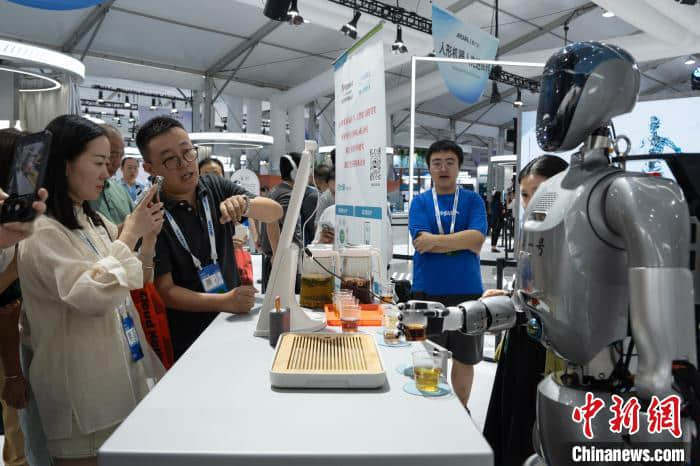

拍張面部照片,伸出舌頭看看舌苔,機器人就據此分析用戶身體狀況,并遞上一杯適合其體質的養生茶……不久前的2024年云棲大會上,一款現場“坐診”的人形機器人吸引許多參觀者排隊“體檢”。

9月19日,觀眾在2024云棲大會了解應用于養老領域的人形機器人。吳君毅 攝

9月19日,觀眾在2024云棲大會了解應用于養老領域的人形機器人。吳君毅 攝

關于這套已在中國7000多家醫療機構應用的中醫輔助診療系統,杭州聰寶科技有限公司總裁顧高生早在7年前就開始謀劃。

“一開始我們把名老中醫的經驗復制、集結,形成中醫輔助診療系統,然后與復旦大學聯合做類人機器人,應用于養老場景。”顧高生說。

在浙江“經濟第一區”杭州余杭區,當地今年8月與浙江大學共建人形機器人產業創新中心,未來五年推出至少30款機器人產品,引育落地含領軍企業在內的機器人企業不少于50家。目前,余杭集聚了一批技術過硬、知名度高的企業,基本覆蓋整機制造、零部件、系統集成、行業應用等產業鏈上下游。

浙江省產業高質量發展新型智庫常務副主任李飛認為,機器人技術是跨學科、跨行業的交叉研究,以上述合作為代表的科技創新與產業創新深度融合,正是浙江發展未來產業的優勢之一。

2020年,浙江已實現成為創新型省份的目標。而對浙江民營企業而言,科技創新沒有終點。

截至2023年末,浙江民營企業中有隱形冠軍企業近400家、“小巨人”企業1200余家、專精特新中小企業近9000家,占各類企業的比重均在九成左右。

在近期中華全國工商業聯合會發布的“2024中國民營企業研發投入500家榜單”和“2024中國民營企業發明專利500家榜單”中,浙江分別入選87家和100家,數量均居全國第一。

今年,浙江官方將“打造民營經濟高質量發展的新高地”列為未來改革發展的目標之一。這一導向下,持續堅持向“新”而行的民營經濟,也將成為浙江面向未來實現高質量發展的重要底氣。(完)